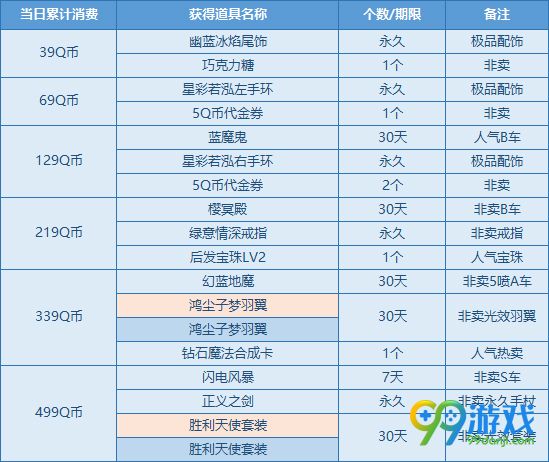

聯合國教科文組織世界遺產周口店“北京人”遺址新發現的烏鴉翅膀和腿骨化石。信用:uux.cn/IVPP

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院(李源):雖然今天烏鴉並不出現在中國的首都北京,但一項新的研究分析了聯合國教科文組織世界遺產周口店“北京人”遺址的鳥骨化石,表明烏鴉與一些著名的古代人類居民同時生活在北京西部。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(IVPP)的托馬斯·a·斯蒂德漢姆博士和李誌恒博士以及美國菲爾德自然曆史博物館的京邁·奧康納博士對烏鴉化石的研究發表在8月27日的《鳥類學雜誌》上。

這些渡鴉骨骼化石是許多年前從北京西部的龍骨山上被稱為第三地點的洞穴遺址中挖掘出來的。那些分布在山上的更新世時期挖掘出的古代洞穴包含了數以千計的鳥類和哺乳動物化石,包括中國早期人類的第一批化石,特別是“北京人”(直立人)和我們的物種智人的化石。

在人類曆史的大部分時間裏,渡鴉一直與人類密切相關。這些非凡的黑鳥已經融入了我們的藝術、文學和生活。在北京龍骨山的一個經典洞穴遺址中發現了更新世時期的烏鴉化石,這有助於表明烏鴉和人類的關係可能可以追溯到東亞的史前時期。

北方渡鴉又稱普通渡鴉,是世界上最大的鳴禽種類(雀形目),體重近1.5公斤,翼展一米多。它主要是腐肉的清道夫,但也吃水果、種子和各種小動物。它是一種不遷徙的鳥,棲息在歐洲北部、北美和亞洲。

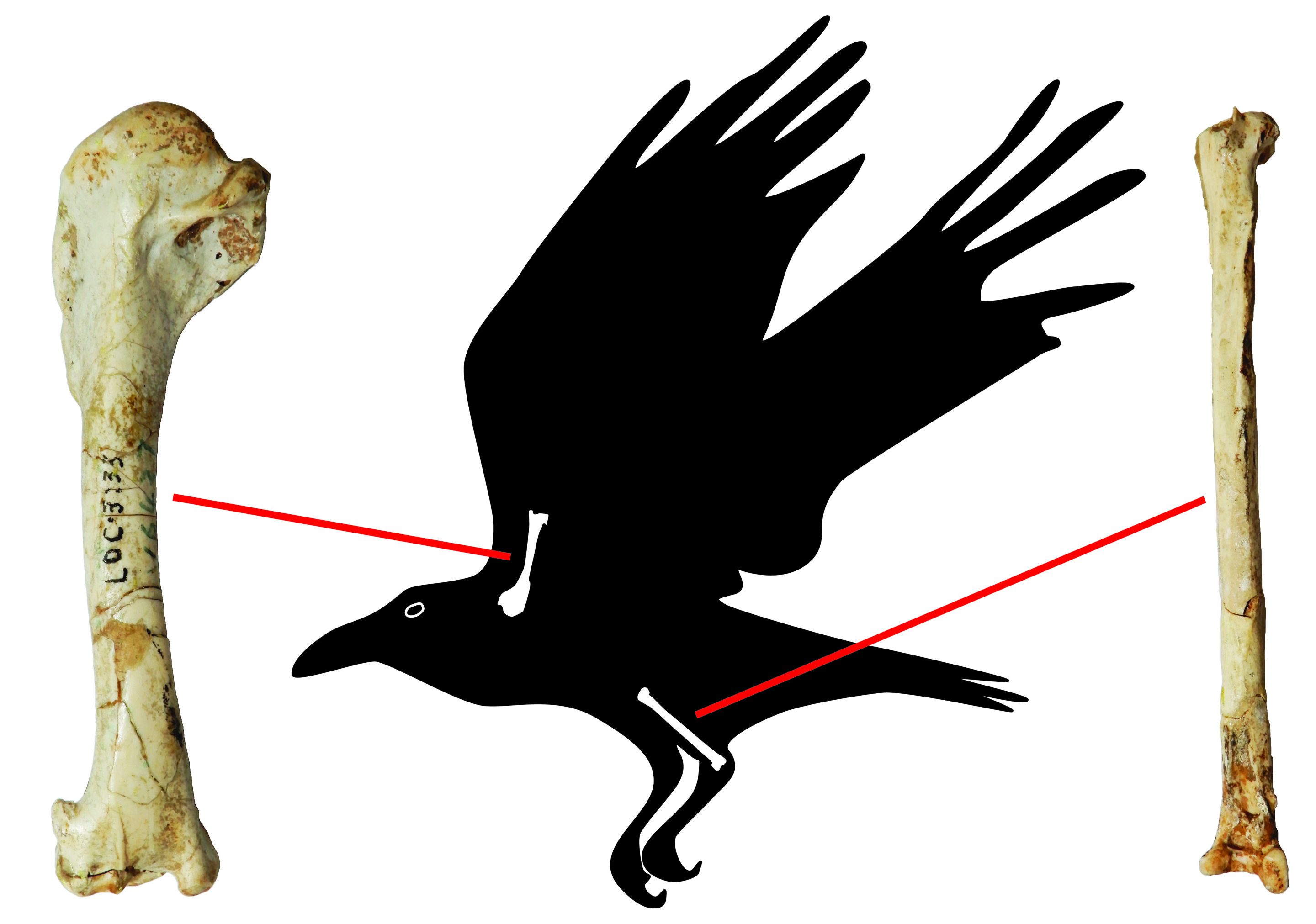

近30年前,這些來自北京的鳥類化石,包括一個上臂骨(肱骨)和一個脛骨(tibiotarsus),被放在自己滅絕的物種中,學名為Corvus fangshannus。然而,在那個時候,它們並沒有被比作活著的烏鴉。

在目前的分析中,研究小組將這些化石與許多現存烏鴉和烏鴉親戚的骨骼進行了比較,並與歐亞大陸的滅絕化石物種進行了比較。利用所有這些骨骼和骨頭的數據,古生物學家確定了一些烏鴉和烏鴉親屬群體共有的化石特征,以及其他特定的解剖特征,表明這些化石來自北方烏鴉。

兩年前,斯蒂德漢姆博士和李博士在中國東北遼寧省的一個類似洞穴遺址發現了一個大烏鴉頭骨。周口店龍骨山第三號洞穴出土的化石距今已超過10萬年,而遼寧省的頭骨距今已近50萬年。

由於北京洞穴中的動物化石通常生活在中國較溫暖的地區,第三地點的哺乳動物化石表明,在它們生活的時期,北京有溫暖的氣候。另一方麵,遼寧省更新世洞穴中的烏鴉頭骨化石顯示那裏有寒冷幹燥的氣候。

奧康納博士說,“由於北方烏鴉不是遷徙物種,在更新世較冷或較暖的時期,它作為化石出現在北京和遼寧省的中國東北大部分地區的當前和曆史地理範圍之外,這表明烏鴉可能對氣候變化具有適應能力。”

雖然北方渡鴉在很久以前似乎至少對氣候變化有一定的抵抗力,但它在今天溫暖時期的消失引發了一個問題:為什麽今天在北京沒有發現它?

主要作者Stidham博士指出,氣候和環境變化不是影響鳥類生活的唯一因素。“龍骨山洞穴遺址的化石向我們展示了古代北京充滿了大型動物,如大象、犀牛和滅絕的馬,它們可以提供腐肉供當地的食腐動物如鬣狗、熊、人和烏鴉食用。隨著那些大型動物在更新世末期的消失,我們也看到了吃它們肉的北京拾荒者的消失,包括烏鴉。”

這項研究的意義遠遠超出了北京和中國。近幾十年來,全球研究人員繼續分析和記錄鳥類對氣候變化的不同反應,以便更好地保護它們及其生態關係。然而,這些研究很大程度上沒有給我們提供更長時間間隔的數據,而這些數據是清楚地為下一個世紀氣候變暖時鳥類可能發生的事情做準備所需要的。

“如果我們想在這個不斷變化的星球上更好地保護鳥類和其他生物,我們需要像我們這樣的研究,利用博物館的化石收藏來檢查不同全球氣候下的深層過去,以確定影響鳥類及其長期反應的關鍵因素,”李博士補充說。